地域の元気を生み出すJA

特別豪雪地帯における花卉の産地形成と新規就農者支援

昨年の11月、国連総会は2012年に続き、2025年を2度目の国際協同組合年にすることを宣言しました。

JAグループは、持続可能な地域社会をつくる日本の協同組合の取り組みについて、認知を高めていく絶好の機会として捉えてまいります。

今後、「協同組合」についての関心が高まることが想定される中、全国各地で「協同組合の力」を発揮しているJAの取り組みを紹介します。

1. 地域・農業の概況

奥会津の昭和村は福島県の西部に位置し、日本海型気候の豪雪地帯である。奥羽山脈や越後山脈など四方を1,000m級の峰に囲まれている。村面積の9割は森林である。中央に流れる野尻川の河岸段丘に集落がある。集落では歳ノ神や早乙女踊りなどの数多くの民俗信仰や講による行事が残る。人口は1,166人、世帯数は603世帯で、高齢化率は65歳以上で55.5%、75歳以上で35.7%と高く、2030 年までに1,000人を切ると推計されている(2023年2月時点)。

会津若松市と昭和村は国道401号によって結ばれているが、途中の博士峠は道幅が狭く急カーブや急勾配が続く山道であった。さらに冬期は通行止めとなるため、村から市内の病院へ救急搬送する際には大きく迂回していた。この陸の孤島問題を解消するため、2014年から道路改良事業が進められ、2023年には4.5kmに及ぶ博士トンネルが開通した。

農業生産においては、室町時代から苧麻(からむし)が栽培されている。からむしは、ユネスコ無形文化遺産である越後上布や小千谷縮の原料であり、国内では昭和村と宮古島でしか栽培されていない。明治には養蚕、昭和には葉タバコ栽培が盛んであった。昭和末期〜平成・令和は「宿根かすみ草」が主で、面積・生産量とも夏秋期日本一の産地となった。

2. 昭和かすみ草部会の沿革

JA会津よつばには管内17市町村に花卉の専門部会が9つある。「昭和かすみ草部会」はその一つで、奥会津の昭和村を中心に柳津町、三島町、金山町の部会員が所属している。部会員数は92で、うち88がかすみ草を主に生産している。部会員の親世代は非農家か、親元就農であってもかすみ草栽培はしてこなかった家も多い。地元出身者でも、一度は村を出て農外に就業し、村がかすみ草栽培で安定収入を得られる産地になってからUターン就農したケースもある。部会には部会員相互の技術研鑚と親睦を目的とした「研究部」と呼ばれるグループもある。

昭和村では1970年代からりんどうが栽培されていた。しかし、花腐菌核病などの病害に悩まされた一部生産者が高地で宿根かすみ草を栽培したところ病害にもならず成功。りんどうで培った花卉栽培の技術に、冷涼な気候と水はけの良い土壌という地理条件が合致し、1983年に本格的にかすみ草栽培が開始した。翌1984年に昭和村農業協同組合「昭和村花き生産部会」が設立。同年7月には「昭和村花き研究会」も誕生している。

1985年の日本専売公社民営化を機に、1988年には葉タバコの廃作奨励がなされ、かすみ草への転換が進んだ。かすみ草は雨にぬれないようにハウスで栽培する必要があり、葉タバコ農家の持っていたハウスや農機具が生かされたことも作目転換がうまくいった一因のようだ。

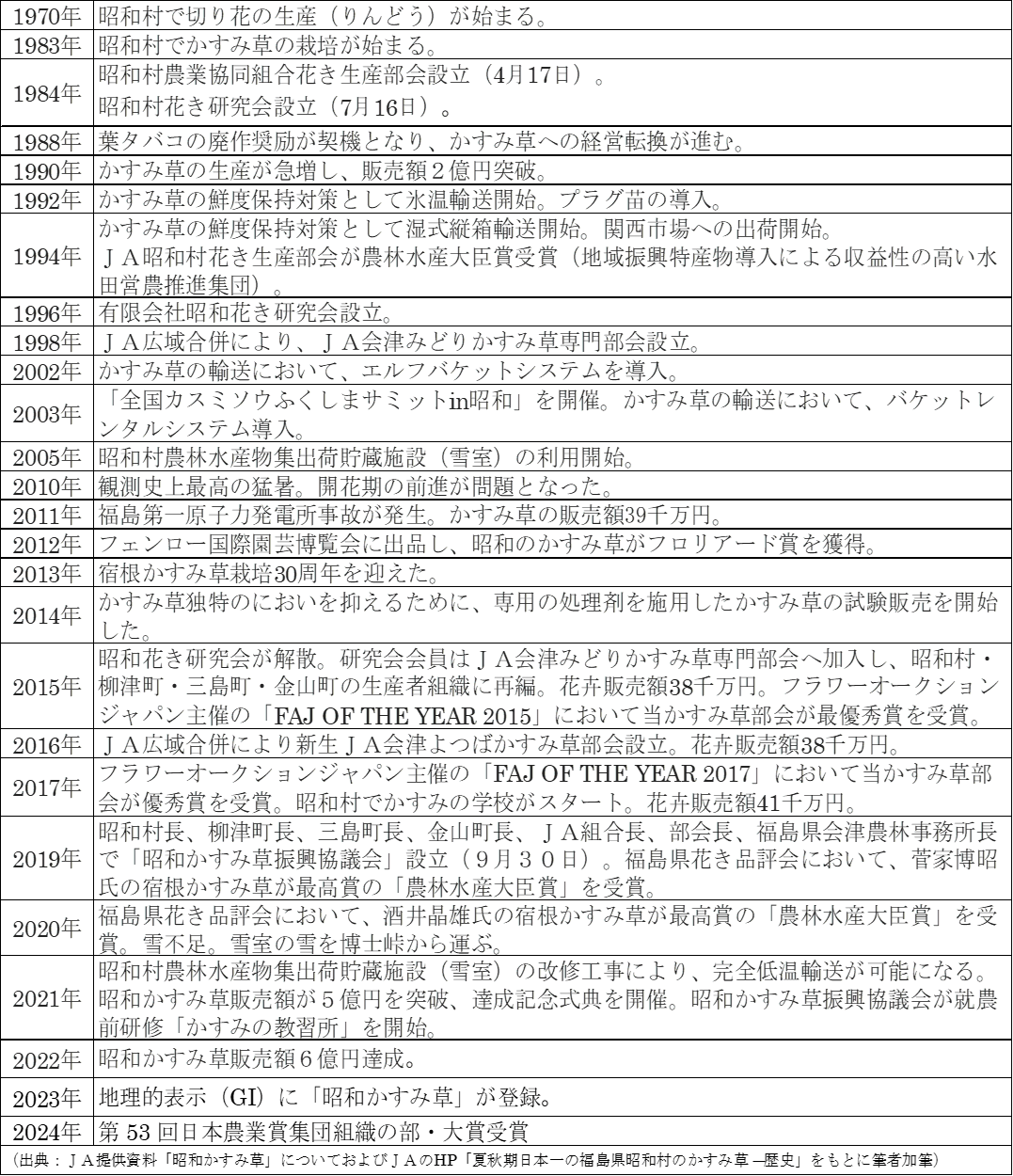

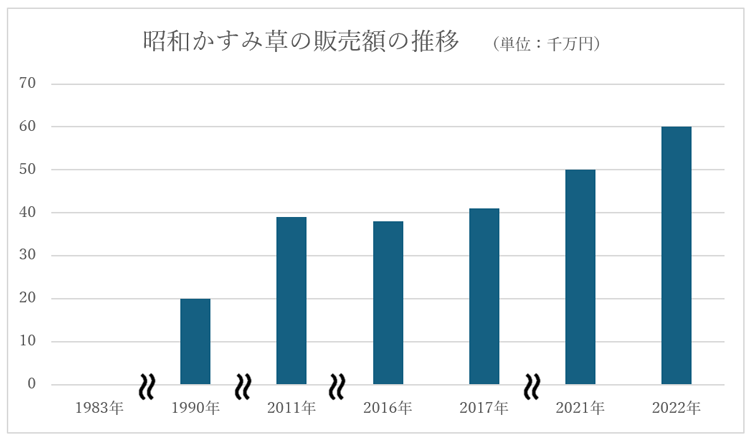

1998年にはJA会津みどりかすみ草専門部会が設立。2015年に昭和花き研究会が解散し会員はJA会津みどりかすみ草専門部会へ合流。翌2016年にはJA広域合併により新生JA会津よつばかすみ草部会が設立された。2024年4月には、JA会津よつば昭和かすみ草部会へと「昭和」を追加した名称に変更した。販売実績は下図の通りだ。

3. かすみ草の特性について

かすみ草は地中海沿岸を原産とする植物で、暑さに弱い。JA会津よつば昭和かすみ草部会では、切り花用の宿根かすみ草を生産しており、品種としては「アルタイル」「スターマイン」「ベールスター」が全体出荷量の80%を超えている。国内では1972 年に初めて熊本県で宿根かすみ草の生産が始まり、和歌山県が続いた。福島県の昭和村で生産が開始された後、北海道、長野と冷涼な産地が後続した。

JA会津よつば昭和営農経済センターで昭和かすみ草部会の事務局を務めている本名寛之係長にかすみ草の栽培品目としての最大の魅力を伺ったところ、「軽さ」という回答を頂いた。同部会には80代でも現役の生産者の方もおられるそうだ。最盛期の収穫や施設の設置などには人手が必要であるが、収穫物そのものは軽量である。このため、収穫や「調整」と呼ばれる下葉や花が咲かない枝等を除いたり、丈をそろえ各規格に分けたりする工程も、高齢になっても継続できる。これは農家の平均年齢が70歳近い日本において、非常に重要な要素であると感じた。

4. 昭和かすみ草の生産の特徴

一般的な年間の生産工程は、3月に除雪、4月に育苗、5月にハウスの建設と畑作り、6月に苗の定植、7月頃に開花した後は10月まで収穫・調整・出荷の繰り返しとなる。昭和村は国の豪雪地帯対策特別措置法に基づき指定された特別豪雪地帯である。毎年オフシーズンには雪でハウスがつぶれないよう解体する必要がある。

(1)平坦部での栽培

メインとなる7〜10月に4町村(昭和村、柳津町、三島町、金山町)で栽培する標準的な出荷のほか、より長期的生産が可能な部会員は6月と11月に雪が比較的少ない会津平坦部へ出向き、より長期間の栽培を行っている。博士トンネルが開通したことにより楽になったそうではあるが、それでも距離30〜40km、40〜50分ほどの道程を往復することになる。豪雪地帯ならではの営農スタイルといえよう。

以前は、昭和村の生産者の中には冬場に除雪作業などの季節雇用に従事する者や町場に出稼ぎに出る者もいた。しかし、今では部会員のほとんどが農外の合算所得を得ずとも、かすみ草栽培に専念することで安定収入を得られるようになった。気候の異なる2地域の圃場で栽培することによって、通年で家族が共に暮らせるようになったとしたら、功績はとても大きい。

(2)高品質と付加価値

沿革にも記した通り、同部会では組織や個人がこれまでに国内外で数々の賞を受賞している。昭和かすみ草が産地として安定供給すること以外に、高い評価を得た要因がいくつか見受けられる。

1つ目は流通業者や消費者に配慮した事前処理である。出荷期間は、基本は朝夕の気温の低い時間帯に採花している。日持ちを良くする品質保持剤だけでなく、2014 年からはかすみ草独特のにおいを抑制するトリートメントも注文に応じ使用し、現在では全量におい抑制処理をしている。また、採花・調整時のハサミに専用の除菌剤を用いバクテリア対策を施したり、出荷容器等についても清潔なバケツの使用や基準をクリアした清潔な水を使用したりするなど、徹底した品質管理を行っている。

2つ目は冷蔵設備である。2005年には昭和村が「昭和村農林水産物集出荷貯蔵施設(雪室)」を建設。収穫・調整後は、全量「雪室」と呼ばれる雪を利用した予冷施設に入庫し、市場への出荷にも、低温輸送による品質管理を行っている。2021年の大規模な改修工事の後は、市場到着まで完全低温輸送が可能になり、さらに品質劣化が抑えられた。JA会津よつばは行政からの委託でこの雪室を運営している。JAは5月からの半年間、7人の臨時職員を雇用している。村内の野尻川流域に住む15%程度の部会員は、朝7~8時と昼1時~2時半の2度の直接出荷が可能だ。遠方の生産者は生産量に影響が出ないよう、各地区の1次集荷場に出荷する。JAは3台の保冷車で朝6~9時に1次集荷場を巡回し、雪室に再集荷している。かすみ草は急激な温度変化に弱いため、雪室は15℃の低温仕分室と10℃以下の冷蔵庫というように、段階的に室温が管理されている。多品種・多規格・大量の箱を仕分けるため、臨時職員は人海戦術で作業にあたっている。

3つ目はかすみ草を染色することで生まれたカラーバリエーションである。染めかすみは、収穫した白いかすみ草に安全な染料を吸わせ染め上げたものである。よく乾燥した日には1時間ほどで変色するそうだ。開発したのは「昭和花き研究会」の非常に研究熱心な代表の方であった。2000年代、昭和かすみ草は安定供給しても売れ行きは芳しくなかった。この状況を打開すべく試行錯誤の末、メーカーと共に染料を開発。こうしてできた昭和の「染めかすみ」は、押し花やドライフラワー需要も手伝って消費者からも好評を博した。

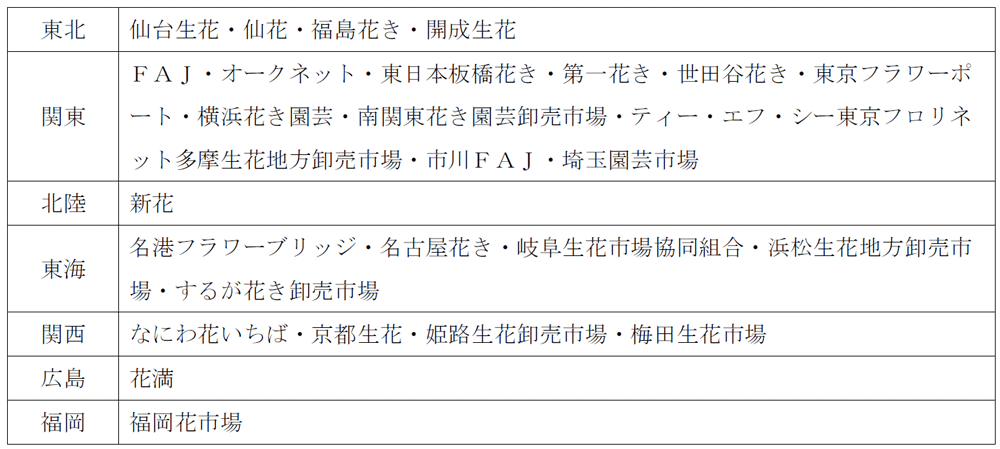

このような他産地との差別化の結果、現在、同部会のかすみ草は宮城県から福岡県までの27の花市場へ出荷されている。

RANKING

人気記事ランキング